ギターのチューニングが安定しない、ペグが固い・滑る…。

そんなときに役立つのがペグ交換です。

私がペグ交換をしたきっかけは、ストラトのネック交換したときでした。

「ペグって種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからない」という方も多いはず。

私も悩みました

この記事では、自分でペグ交換する人向けに失敗しない選び方とおすすめモデルを解説します。

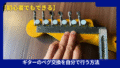

施工方法はコチラ→【初心者でもできる】ギターのペグ交換を自分で行う方法

ペグ交換、ペグ選びで最初に確認すべきポイント

ペグ交換で一番大事なのは「ギターに合うかどうか」。まずは以下をチェックしましょう。

- シャフト径(ペグポストの太さ):一般的に8mm~10mm前後

- 取り付け穴のサイズ:合わなければリーマーで加工が必要

- ビス穴の位置:ブランドごとに微妙に異なる

今付いているペグを外して、同じ規格のものを選ぶと失敗が少ないです。

以下で詳しく解説します

ペグ下調べ、ノギスで測る場所とサイズの見方

ノギスで測る場所

ノギスを使って以下を測定しましょう。

- ペグポストの直径(弦を巻く金属シャフト部分)

- ヘッドの穴の直径(ペグを外したときに確認)

一般的には国産ギターは「8mm前後」、海外製は「10mm前後」が多いです。

0.1mm単位で測ることをおすすめします。

穴が大きい場合の注意点

もし購入したペグよりも穴が大きいと、取り付け時にガタつきます。

その場合は「変換ブッシュ(カラー)」を使用してサイズを合わせるのが一般的です。

ビス穴が合わない場合の対処法

ブランドごとにビス穴の位置が微妙に異なるため、そのままでは合わないケースもあります。

古い穴は爪楊枝+木工用ボンドで埋め、乾燥後に新しい穴を開け直すのが定番の方法です。

爪楊枝を使うのはリペアの基本テクニック

見た目も気にする場合は同色の木材を使うと綺麗に仕上がります

ペグの種類と特徴

ペグですが沢山の種類があります、見た目もそうですが、機能的にも大きく3つに分類されます。

- ノーマルペグ

- ロック式ペグ

- ビンテージタイプ

ペグ選びに迷ったらロック式ペグを選べば間違いありません。

ビンテージペグに憧れたことがあった

好きなタイプを格安で施工できるのがDIYの良いところ

① ノーマルペグ

昔ながらのシンプルなタイプ。

軽量で安価ですが、弦の巻き方によってチューニングの安定性が左右されます。

② ロック式ペグ

裏側にロック機構があり、弦を固定できるタイプ。

チューニングが狂いにくく、弦交換も速いため、初心者~上級者まで人気があります。

③ ビンテージタイプ

Klusonなどのビンテージスタイル。

レスポールやセミアコなど、外観を重視する人に好まれます。

ギターの種類別おすすめペグ

ペグのタイプを絞っても、まだまだ多いペグの種類。

ここではギターのタイプのフォーカスしておすすめのペグを紹介します。

ストラトキャスター系

アーム使用が多いので、ロック式ペグ(Gotoh MG-T、Schaller M6など)が安定性抜群。

レスポール系

重量バランスを崩さないため、Kluson DeluxeやGrover Rotomaticが定番。

アコースティックギター

耐久性と見た目の相性が大事。GotohのオープンバックペグやGrover Sta-Titeが人気。

おすすめペグ比較表

| ブランド / モデル | 特徴 | おすすめギター | 価格帯 |

|---|---|---|---|

| Gotoh MG-T ロック式 | 精度・耐久性が高い日本製。弦交換が圧倒的に楽。 | ストラト系、モダンギター | 7,000〜10,000円 |

| Grover Rotomatic | チューニング安定性に優れ、世界中で定番。 | レスポール系 | 6,000〜9,000円 |

| Kluson Deluxe | ビンテージ風ルックス。軽量でレスポンスが良い。 | レスポール、セミアコ | 5,000〜8,000円 |

| Schaller M6 ロック式 | ドイツ製、高精度。プロも使用する定番。 | ストラト、スーパー系 | 9,000〜12,000円 |

| Grover Sta-Tite | クラシカルなオープンバックタイプ。 | アコースティックギター | 5,000〜7,000円 |

まとめ:サイズ確認と用途で選ぶのが正解

ペグ交換は自分でもできますが、サイズ確認とギターとの相性が一番のポイントです。

ノギスでしっかり測り、穴やビス位置が合わない場合は「爪楊枝+ボンド」で補修が必要です。

施工方法はコチラ→【初心者でもできる】ギターのペグ交換を自分で行う方法

コメント