テレキャスターのボリュームやトーンを回した際のガリノイズ、効きのムラ、急激な変化、不安定な接触などの症状はギターポッドの異常かもしれません。

ギターポッドの寿命は使用頻度や環境によりますが、一般的には5~10年程度です。

消耗品なんです。

特にガリノイズは、内部のカーボントラックの摩耗や汚れが原因で発生しやすく、症状が進行すると音が断続的に途切れることもあります。

接点復活剤で改善する場合もありますが、根本的な解決には交換が必要です。

この記事では、ギターのトラブルの原因が「本当にギターポッドに由来しているのか」調べる方法をお伝えします。

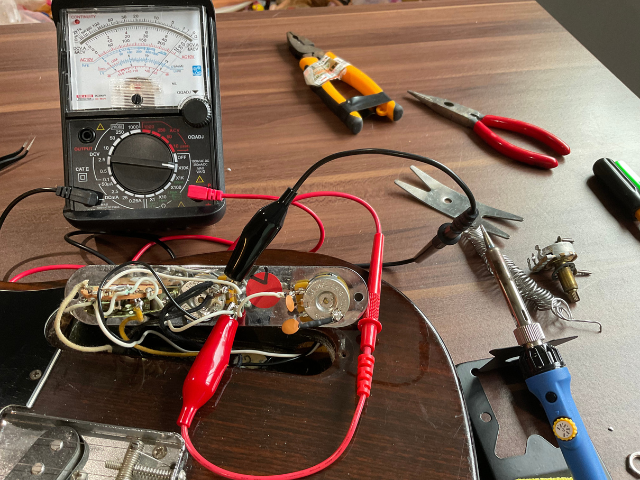

【準備】テスターでポッドをチェック

自分のギターは自分でリペアしたいと考えているかたが増えているのではないかと思います。

確かに物価高騰で節約思考が増えている

昨今はインターネットで簡単にギターパーツが格安で購入できますし、リペアの情報も豊富にあります。

ギターリペアの敷居は下がっていると感じます。

趣味のギターなので、リペアも楽しみの一部にしてしまえば良いと思います。

ここからは、ギターポッドの異常をテスターを使用して判断する2つの方法をお伝えします。

基礎的なことからお伝えします、下記の方法だけ知りたい場合は、リンクに飛んでください。

まずはギターポッドの正常な反応とテスターの使用方法をお伝えします。

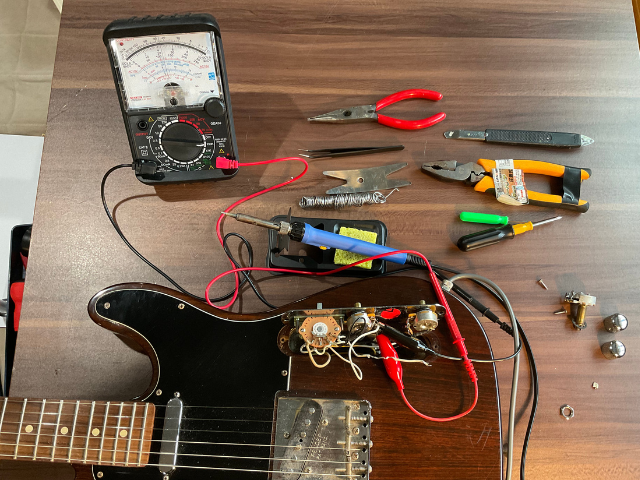

必要な道具は以下の通りです。

- ドライバー

- プライヤー

- ペンチ

- はんだごて

- ピンセット

- テスター

- ワニクリップ

ポッドの3つの端子の目的とは?

ギターポッドは各端子の役割が定義されています。

以下の通りです。

- 入力端子(1番端子) → ピックアップや前段からの信号が入る

- 出力端子(2番端子 / センター端子) → アンプや次の回路に送る信号

- アース端子(3番端子) → グラウンドに接続する

1,3を逆にすることはある、ボリューム、トーン操作が逆になる

センター端子は変更しない

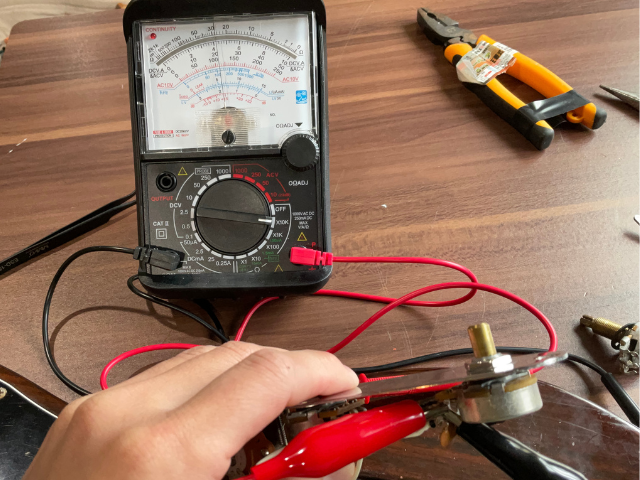

テスターでポッドの測定方法

テスターの設定ですが、抵抗測定レンジの×10kに合わせて計測するのがちょうど良いです。

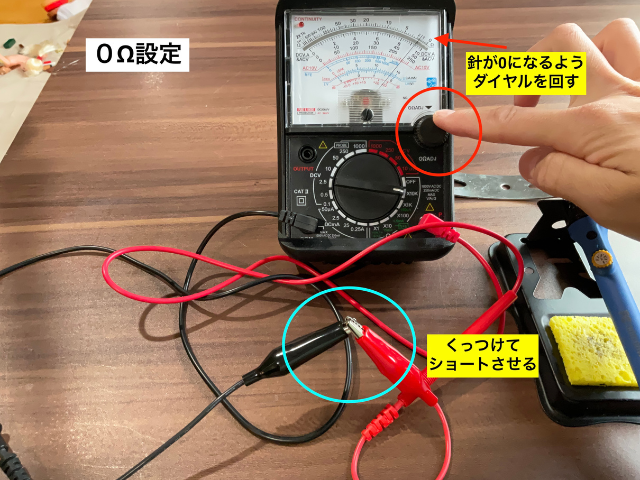

その前に0Ω設定をしましょう。

アナログテスターの場合

- テスターをΩ(抵抗)測定モードに設定

- プローブ同士を直接接触させる(完全にショート状態にする)

- テスターの調整ダイヤル(Ω調整ノブ)を回し、メーターが「0Ω」を指すようにする

デジタルテスターの場合(ゼロ補正機能付き)

- Ω(抵抗)測定モードを選択

- プローブ同士を接触させる

- 「REL(Relative)」ボタンを押す(機種によっては「ZERO」や「Δ」ボタン)

- 表示が「0Ω」になれば補正完了

0設定が終わったところで、早速このポッドが生きているか?確認します!

ワニクリップがあると便利です。

ギターに使用するテスターはアナログテスターがおすすめです。

テレキャスターポッドは250k

テレキャスターは通常250Kのポッドが使用されています。

ギターの種類で抵抗値が違う、シングルコイル系は250K

レスポールは500Kだよ

CTS製ですね、ギターポッド次第で音が変わります

テレキャスターポッドを交換するときは250Kを選びます。

ポットの種類で「けっこう音が変わりますよ。」

ギターポッドで音変わる?CTSとYibuy音比較”あなたに聞き分けれる?”格安ポッドって悪い?

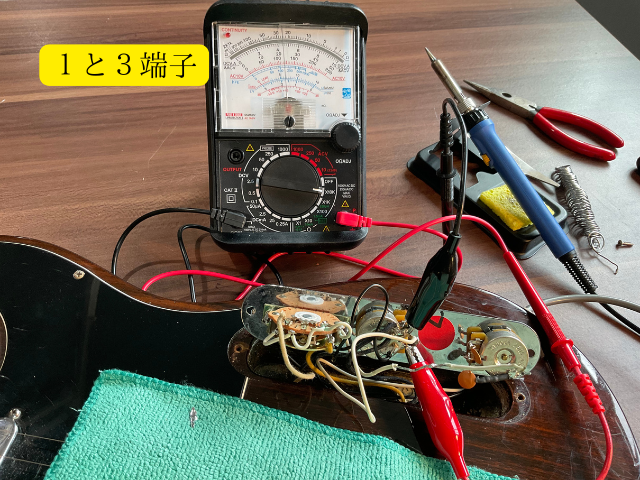

端子1-端子3間の抵抗値を測る

端子1-端子3間の抵抗値が250Ωであることを確認してください。

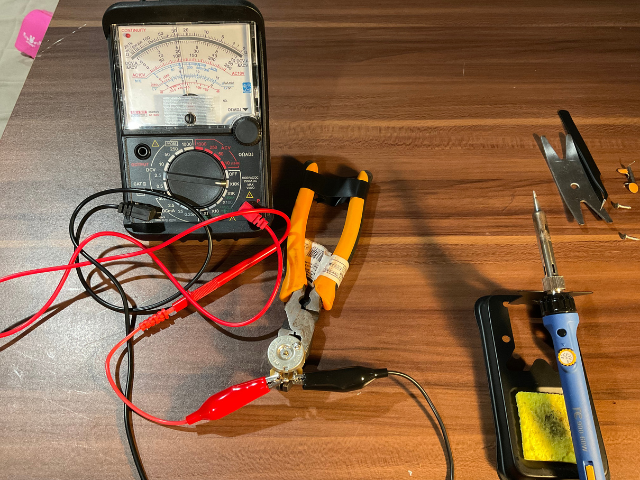

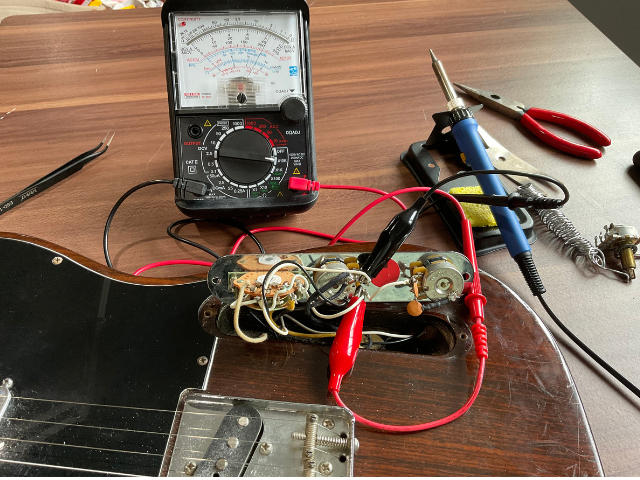

テスターのリード線(ワニクリップ)を端子1と端子3に繋ぎます。

ワニクリップ同士が接触すると正常値を測れません。

リード線の黒と赤はどちらを当ててて接続しても問題ありません。

250Ω付近ならとりあえず問題ありません。

これだけで、故障の判断ができません、次に進みます

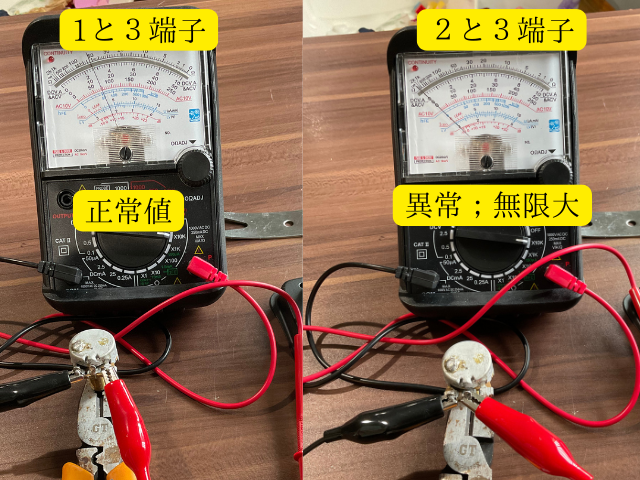

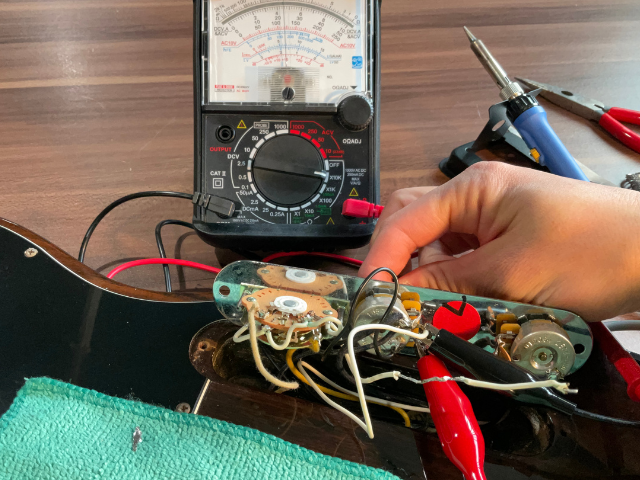

端子2-端子3間の抵抗値を測る

2-3端子に接続して、ノブを回し、値がスムーズに変わるか確認。

値が飛ぶ、0Ωになる、無限大になる場合は故障の可能性。

250Ωであればポッドは故障していない、と判断できます。

壊れているポッドの例

こちらは壊れてい500Kポッドの例ですが、

- 端子2-3間の測定値が、無限大となります

- 端子1-3間は正常値です

2、は正常値なのに、なぜ壊れている?

なぜ端子1-3間を測る必要があるのか?を以下で解説します。

端子1-3間の抵抗値を測る理由

- ポッドが完全に壊れているか確認するため(∞や0Ωなら断線やショート)

- 1-3が正常なら、次に1-2 、2-3を測るべきか判断できる

- ポッドが部分的に壊れている場合のヒントになる(特定の位置で抵抗が変化しない など)

ということで、 1-3が正常でも故障の可能性があるので、次に2-3を測ることが大事!なわけです。

ここまでが、テスターを使用した250kポッドの計測方法でした。

とはいえ、「いちいち外してチェック」めんどくさいと感じる方も一定数いらっしゃると思います。

次に配線が繋がった状態でポッドをつけたまま測定する方法です。

配線がつながったままでボリュームポッドを測定

配線がつながったままだと、周囲の回路の影響で正確な数値が出にくいことがありますが、簡易的なチェックは可能です。

配線を外す面倒はしたくない

結論ですが、ボリュームポッドは配線を1箇所外す必要があります。

トーンポッドは測定できる

繰り返しになりますが、ポッドが正常とは以下の状態です。

テスターの抵抗値が250kΩ前後の値が出れば正常。

→無限大(∞)や 0Ω の場合は内部が断線 or 短絡(ショート)している可能性。

ノブを回しながら抵抗値が 0Ω から 250kΩまでスムーズに変化すればOK

→ 途中で値が飛ぶ(急に∞になる / 0Ωになる)場合は故障の可能性あり。

配線ありでボリュームポッド、端子1-3端子間の測定

上の画像はボリュームポッドの端子1-3間に繋いでいます。

このギターポッドは壊れていませんが、抵抗値が10Ωくらいです。

本来であれば250Ω付近なのですが、おそらく接続されている配線の影響を受けています。

続いて端子2-3間を計測します。

端子2-3端子間の測定

この場合もおかしな抵抗値50Ωです、50~10Ωの間を行ったり来たりします

トーンの軸を回すと、針の動きもおかしい

やはり配線を外す必要がありますね。

記事後半で紹介します。

配線を外さず、トーンポッドのチェック

トーンポッドに関しては、配線を外さずにテスター計測して故障判断ができました。

テレキャスターの場合、トーンポッドはボリュームポッドやスイッチの位置の影響を受けないようです。

配線方法によるとは思います。

トーンポッドのチェック方法

- 端子1-3間の端子を測定

- 端子2-3の端子を測定

という手順で良いです。

1.は250KΩであれば異常なし。

2.は端子にテスターを接続した状態で、軸を回し抵抗値が250Kから0の間をスムーズに行き来すれば問題なしということになります。

配線方法によっては、コンデンサがつながっていると正確な測定ができない可能性もあります。

抵抗値の変化が「不規則」だったり、「一定値のまま変化なし」ならポッドの故障を疑いましょう。

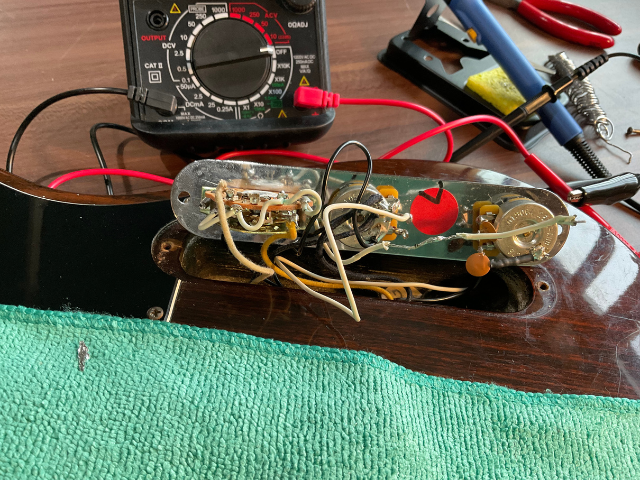

ボリュームポッドを配線を1部外して詳しくチェック(正確な測定)

先ほどボリュームポッドは配線が繋がった状態で測定ができませんでした。

より正確な診断をする場合、ポッドの配線を少なくとも1本外して測定すると、他の電子部品の影響を受けません。

(完全に取り外さなくても、片方の端子だけ外せばOK)

2番端子ではなく、1番端子を外す必要があります。

その1番端子が厄介だった

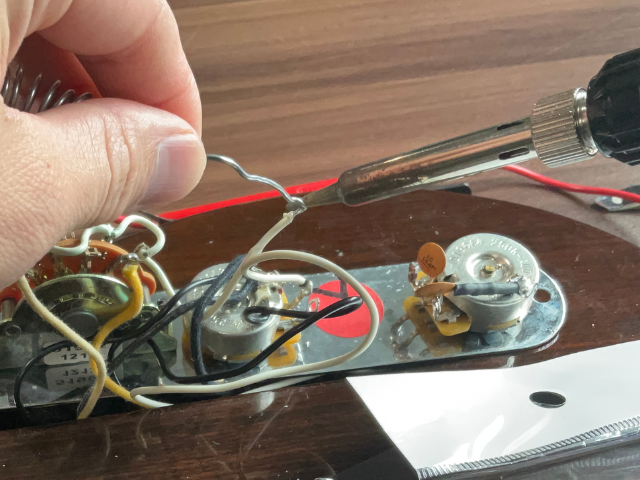

配線を外すにはハンダごてが必要です。

350°に設定して、端子を温めて、リード線をピンセットで引っ張るだけなのですが。

初めてだとちょっと緊張しますよね。

手順を解説します。

【初心者向け】ギター修理は自分で、ハンダ付けの基本とおすすめツール、ハンダ作業はこれで怖くない

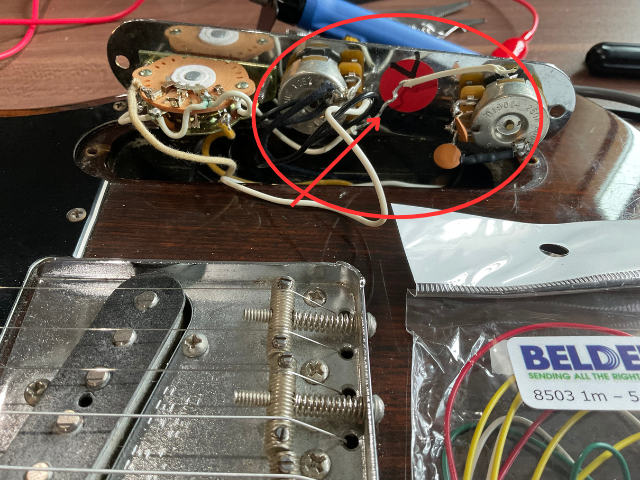

配線撤去

1番端子に結線されていたリード線ですが、復旧作業を考えるとけっこう厄介でした。

「スイッチからボリュームポッド」までと、「トーンポッドからボリュームポッド」で、配線が独立しているかと思いきや、スイッチからボリュームポッド1端子を通り抜け、トーン端子まで1本のリード線でした。

商品によりますが。

撤去がめんどくさそう。

端子1のリード線外しが面倒なので、

端子2のリード線が簡単に取れそうだったので、端子2のリード線をとってテスターを当てましたが、やはり配線の影響を受けて測定できず・・・

どうしても、1番を外す必要があります。

撤去はできたが、再利用は出来なさそうだ

復旧方法は次の見出しで解説します。

端子1-3間の抵抗測定

端子1の配線を外し、端子1-3間(固定抵抗) を測ります。

測定値が 250kΩ前後 なら正常となります。

ちゃんと250kΩでした!

端子1-2間、2-3間の可変抵抗チェック

端子2-3、 1-3の抵抗を測りながらノブを回す

➡ スムーズに 0Ω 〜 250kΩ(or 500kΩ)まで変化するか確認。

➡ 数値が突然飛んだり、不規則ならポッドの摩耗 or 故障の可能性。

ポッドとテスター値の解説

ポッドとテスター値をちょっと掘り下げ、少しだけ詳しく解説します。

ポッドは端子2-3、1-2で反応あり → 正常な動作

ポッドは、端子2(出力)と 端子1・3(入力・アース)の間で可変抵抗として動作します。

そのため、テスターを 2-3 または 1-2 に当てると、ノブを回すことで抵抗値が変化します。

軸を回すと、2-3 or 1-2 間の抵抗値がスムーズに変化するのが正常なボリュームポッドの動作!

ポッド:端子1-3間 ではノブを回しても変化しない理由

ポッドは、基本的に固定抵抗です。

- 端子1-3間は「固定抵抗」として働くため、ノブを回しても抵抗値は変化しない!

- 可変抵抗として働くのは 端子2-3 間のみ(ノブを回すと抵抗が変わる)

- 端子1-3間 を測定すると、ポッドの定格抵抗値250kΩ)が出るが、ノブを回しても変化しない

端子1-3間 が固定抵抗として機能するのは正常!

端子2-3間 の測定でノブを回したときに抵抗値が変化するかをチェック!

ボリュームとトーンの測定方法の違いまとめ

| 測定位置 | ボリュームポッドの反応 | トーンポッドの反応 |

|---|---|---|

| 端子1-3間 | 抵抗値固定250kΩ | 抵抗値固定250kΩ |

| 端子2-3間 | 軸を回すと抵抗が変化 | 軸を回すと抵抗が変化 |

| 端子1-2間 | 軸を回すと抵抗が変化 | 軸を回すと抵抗が変化 |

ポッド → 1-2、2-3 でノブを回すと抵抗が変わる(可変抵抗として機能)

ボリュームポッドの異常

- 回しても音量が変わらない → 接点の不良 or 内部の断線。

- 回すと一瞬音が途切れる → 内部の接点が汚れている可能性あり。

- ある特定の位置で急に音が変わる → カーボントラックの摩耗。

トーンポッドの異常

- 回しても音の変化がない → コンデンサの断線 or ポッドの故障。

- 一定の位置でノイズが出る → 接点の不良。

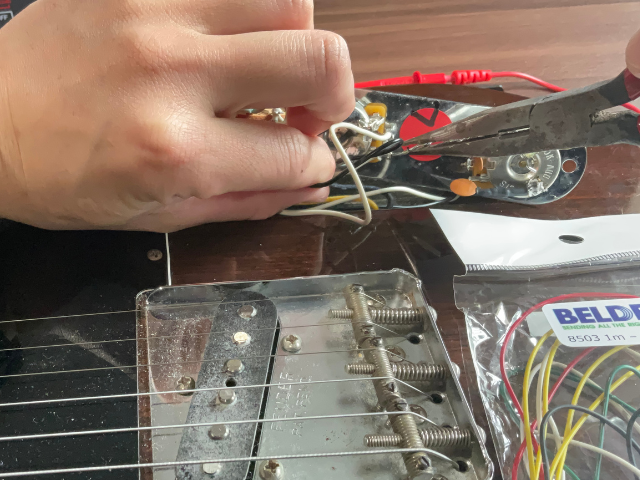

ここからは配線を外した場合の復旧作業になります。

テレキャスターポッドチェック後の復旧作業

ボリュームポッドの端子1から白のリード線を外す時に白い被膜が大幅に破れてしまったので、切断して、トーンポッドからボリュームポッドへのリード線を新たに設置します。

別々のリード線が端子1で結線されていると思った

ピンセットで引っ張っても外れないから「おかしい」と思ったよ

このように1本のリード線がスイッチからボリュームポッド1端子を通り抜け、トーンポッド端子に行っている場合、無傷では済まないかもしれません・・・

【初心者向け】ギター修理は自分で、ハンダ付けの基本とおすすめツール、ハンダ作業はこれで怖くない

復旧手順

白のリード線をボリュームスイッチまでで適当な位置で思い切って切断します。

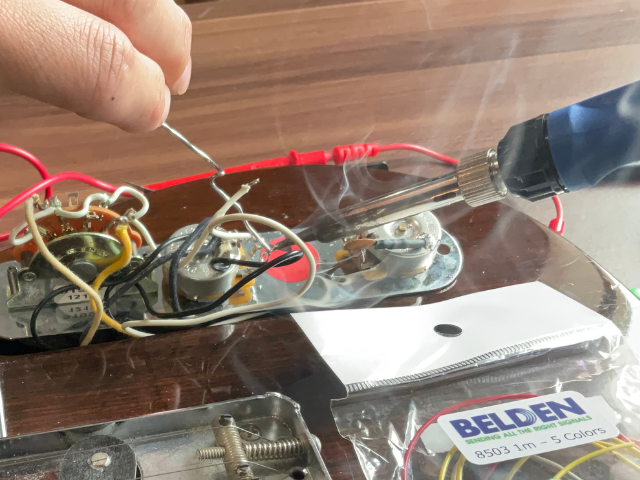

予備ハンダをします。

メッキ加工のこと、詳しくは先ほどのリンクを確認してください

端子1にも予備ハンダをします。

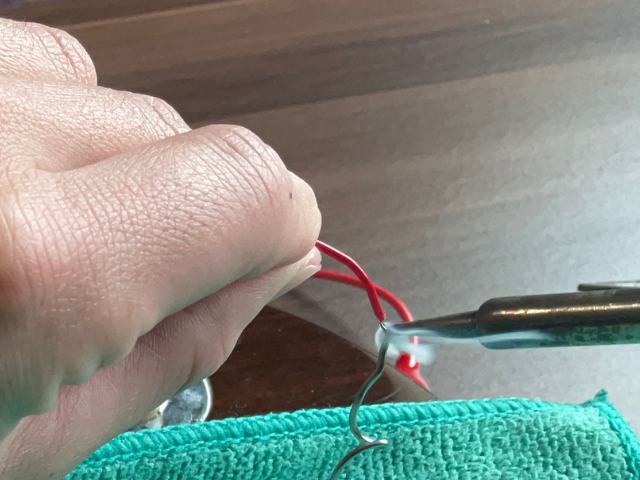

新設するリード線の被膜を剥きます。

評判の良いBELDEBの8503を使用します。

露出したワイヤーを予備ハンダします。

ピンセットを使用し、他の配線にハンダごてが接触しないよう注意して結線します。

完成。

まとめ

テレキャスターのギターポッドの故障を調べるには、配線を取り外す必要があります。

難しいなと思ったらプロにお願いするしかありませんが、やってみると意外と簡単だったりします。

ポッド交換の相場は1個4,000円〜となっています。

自分でリペアすれば、好きなポッドを選択できたり・・・選択の幅が広がりますよ。

ポッドの種類で値段が違うからね

ハンダごて作業を一度体験すれば、ポッドの交換やピックアップなどプロに頼らずカスタマイズできます。

【初めて歓迎、徹底解説】ギターポッド交換方法と修理にベストなハンダこてとは?

コメント