レスポールを改造したり、アース配線を見直したりした後、「弦を触ってもノイズが消えない」「むしろ触ったときにノイズが増える」などの症状に悩まされることがあります。

このような場合にまず確認すべきなのが、ブリッジアースの導通不良です。

弦に触れるとノイズが消えるアレのこと

この記事では、ブリッジアースが正しく導通しているかを簡単にチェックする方法と、導通していない場合の対処法を解説します。

そもそもブリッジアースとは?不良のサインとは?

エレキギターのブリッジ(金属製パーツ)は、弦を通じてプレイヤーの体とつながっています。

そのため、ブリッジがアースと導通していることで、プレイヤーがギターに触れたときに静電気やノイズを逃がす役割を果たします。

レスポールの場合、ブリッジアースはブリッジの下または近くに穴をあけて、ブリッジポストやテールピーススタッドの下にアース線を接触させる形で配線されています。

ノイズの症状から見るブリッジアース不良のサイン

ブリッジアース線は、一般的にリアボリュームポットの背面に接続されています。

各ポットの金属ケースはアースされており、不要なノイズ成分はこのアースを通ってブリッジ、弦、そして演奏者の体を経由して地面へ逃げていきます。

これにより、ノイズの少ないクリアな音質が保たれる仕組みになっています。。

以下のような症状がある場合、ブリッジアースが断線している、または接触不良の可能性があります。

- 弦に触ってもノイズが減らない(静電気が逃げない)

- 弦に触った瞬間に「ブッ」とノイズが出る

- 改造後に急にノイズが増えた

簡単にできる導通チェック方法

導通チェックは、テスター(マルチメーター)を使えば簡単にできます。

導通とは、「電気がちゃんと流れているか」をチェックすることです。

ブリッジとアースが導通しているということは、弦を通じて体にたまった静電気やノイズが、ちゃんとギターのアース配線を通って逃げている状態です。

つまり、導通をチェックすることで、次のようなことがわかります。

- ブリッジとアースがつながっているか

- 弦を通じてノイズを逃がせる状態か

- 改造や修理でアース線が断線していないか

導通していなければ、ギターが本来持つ「ノイズを減らす仕組み」が働いていないということです。

たとえるなら、静電気を逃がす“避雷針”のケーブルが外れているようなものです。

だからノイズが取れず、触ると逆に「バチッ」と音がしたりするのです。

テスターで簡単にチェックできますよ!

導通確認方法

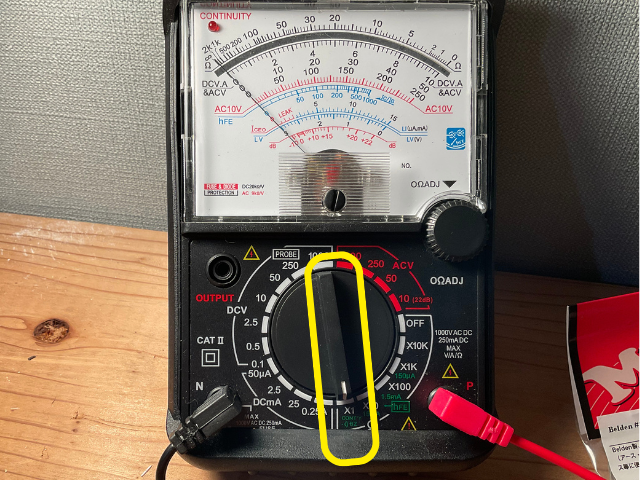

1. テスターを導通チェックモードにする

(抵抗モードでもよいですが、ブザー付き導通モードが便利です)

2. 一方のリードをブリッジ(金属部)に当てる

3. もう一方のリードをポットケースまたはアウトプットジャックのスリーブに当てる

4. 導通していればブザーが鳴る or 0Ωに近い抵抗値になる

導通していなければブザーは鳴らず、抵抗値が高くなります(または∞)

このように非常に簡単に異常があるのか?チェックすることができます。

テスターの選び方を解説しています→【アナログ vs デジタルテスター】ギター用にはどちらが最適?初心者でも失敗しないテスター選び

導通していなかった場合の対処法

◾️ スタッドの接触を確認

テールピースやブリッジのスタッドがアース線としっかり接触しているか確認しましょう。

一度引き抜いて、アース線の先端を処理し直して再挿入することで改善することがあります。

◾️ アース線の断線チェック

キャビティ内でアース線が途中で切れていないか、またはハンダ不良がないか確認します。

必要に応じて新しく引き直しましょう。

半田付けの方法はこちら→【初心者向け】ギター修理は自分で、ハンダ付けの基本とおすすめツール、ハンダ作業はこれで怖くない

◾️ 最終手段:ブリッジ下にワッシャー状の金属を追加

アース線の接触が安定しない場合は、スタッドとボディの間に薄い金属片を挟む方法もあります。

ブリッジアースの導通が回復すれば?

ブリッジと弦がアースされることで、プレイヤーの体が一時的にグラウンドの役割を果たし、手から逃げる静電気が減り、ノイズが抑えられます。

「弦を触った瞬間にノイズが減る」状態が正常といえるでしょう。

まとめ

| チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| 弦に触ってもノイズが減らない | ブリッジアース導通不良の可能性大 |

| テスターで導通チェック | ブリッジ ⇔ ポットケース間を測定 |

| 導通がなければ修正 | アース線の接触・断線を確認 |

ブリッジアースの導通不良は、配線トラブルの中でも見落とされがちなポイントです。

しかし、この1点を見直すだけで劇的にノイズが改善することもあります。

改造やメンテナンスの際には、必ず導通チェックを行っておきましょう。

迷ったらこれがおすすめ、アマゾン売れ筋テスター

以下で紹介するテスターは、導通・断線チェックが正確にできるうえ、コスパも優秀です。

ギター修理や配線の確認を始めたい方は、まずこの中から選べば間違いありません。

デジタルテスター売れ筋

| メーカー | 商品名 | 型番 | 参考価格(税込) | 1か月の売上件数(目安) | 主な特徴・備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| OHM(オーム電機) | 普及型デジタルテスター(大型ロータリースイッチ) | TST-KJ830(08-1288) | 1,300円 | 3000点 | トランジスタチェック機能付き。初心者でも扱いやすい定番モデル。 |

| HIOKI(日置電機) | 日置電機 3244-60 ( テスター デジタルマルチメーター DMM ) カードハイテスタ 日本製 電圧 抵抗 導通 電気 測定 小型 | 3244-60 | 4,509円 | 900点 | 日本製の高精度テスター。薄型・軽量で携帯性に優れる。 |

| TESMEN | TESMEN TM-510 テスター 、4000カウント デジタル 小型 マルチメーター、スマート測定オートレンジ、非接触電圧検知機能付き、 AC/DC電圧計 抵抗 連続性 – グリーン | TM-510 | 1,799円 | 800点 | 4000カウント表示、オートレンジ・非接触電圧検知機能付き。 |

| AstroAI | 6000カウント テスター デジタル マルチメーター オートレンジ 電圧 電流 真の実効値 抵抗 連続性 静電容量 周波数 電圧計 ダイオード トランジスタ 温度測定テスター 手動 自動モード | 6000カウントモデル | 3,799円 | 500点 | 真の実効値(True RMS)対応。静電容量・周波数測定も可能。 |

アナログテスターのおすすめ

| メーカー | 商品名 | 型番 / 品番 | 参考価格(税込) | 1か月の売上件数(目安) | 主な仕様・特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| ELPA(エルパ/朝日電器) | アナログテスター | EAT-02NB | 1,782円 | 100点 | 導通チェックブザー付き ミラー付き目盛板・テストリード保護キャップ付き |

| OHM(オーム電機) | アナログテスター 多機能タイプ | TST-AN501(品番 08-1286) | 1,473円 | 50点 |

デジタルとアナログの違いまとめ

| 種類 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| デジタル | 数値が正確・見やすい・ブザー付きが多い | 初心者・正確に測定したい人 |

| アナログ | 針の動きで変化が直感的に分かる | 慣れている人・感覚的に確認したい人 |

ギターリペアではワニクリップが必須です、合わせて購入をおすすめしますよ。

コメント