久しぶりにテレキャスターをつまびいてみると、弦高が高くものすごく弾きづらい

1弦12Fでの弦高が2mmでした、基準は大体1.5mmほどです。

0.5mmは大きい

原因は明らかで、弦を張ったまま放置した結果の「順反り」でした。

とはいえ、弦を緩めて放置すると「逆反り」しやすいことを経験で確認しています。

では、保管方法はどうしたらベストか?

ちょっと途方にくれてしまいます。

もちろん一概にすべてのギターが、こんなにも簡単にネックが反ったりするわけではないと思います。

例えば私のレスポールは、弦のテンションを緩めずに張ったままでもネックが反りません。

今回のテレキャスターネックは、以前からネックが極端に動く個体だと思っていました。

弦を張った状態でネックが反りやすい個体は一定数存在すると思います。

とはいえ、ネックの順反り=悪、という構図にはならないと思います。

この記事では、

- 順反りのメリットと理由

- ネックの診断方法

- ネック反りのコントール

- 保管方法のベスト?

私なりの考をお伝えします。

確かに順反りしたが・・・結果オーライだった

今回のネックの順反りは、実は結構結果オーライでした。

数ヶ月前にこのテレキャスネックは真っ直ぐに調整していました。

今回順反りしたことでブリッジのサドルを下げることができました。

実はサドルのイモネジが上限値に近かったので悩んでました。

つまり今回は、

ネックの調整ではなく弦高を下げる調整をしたことにより、全体のバランスが良くなりました。

ある程度の順反りまでは、サドル調整で対応できる

ギターメンテナンスで、「弦を張ったままにする」または「緩めておく」ここは、

そのギター個体で判断が分かれると感じます。

一概にこれがベストとは言えないと思います。

どっちがベストか?

悩んでいるなら、どちらかを選択して自分のギターにマッチした保管方法が様子見るが正解の気がします。

順反りによりサドルを下げれたメリット

私のテレキャスネックは、「反りやすい」、「サドルの芋ネジが上限値に近い」という悩みがあります。

調整の幅があまりないということになります。

ハズレ個体だよ

弦高の基準値に設定した場合、サドルの芋ネジが中間の位置にあるのがベストですよね。

普通に考えて、調整に余白がある状態です。

そこが今回順反りしてくれたことで、弦高を下げることによりイモネジを下げれました。

弦高の基準値12Fで1.5mmに設定すると、以下の画像のようにイモネジに余裕が生まれました。

多少の順反りで調和がとれるようにギターは設計されているのでは?なんて勝手に思ったりもしました。

多少の順反りがベストポジションのワケ

ネックは真っ直ぐよりも多少の順反りがベストと言われています。

弦を張りぱなしの状態で多少の順反りが維持するなら、それで問題はないのですが。

個体差によりますが、

順反りだからダメと思っているは、思い違いですよ、多少の順反りが良い理由は以下の通りです。

ポイントは多少ってところ

弦は直線じゃなく、振動で「楕円形」に動くから

弦を弾くと、ただ一直線に上下するわけじゃなく、振幅(ふり幅)が広がって楕円形に震えます。

特に**弦の中心(12フレット付近)**が一番大きく振れるので、ここに余裕を持たせるため、ネックを少しだけ順反りさせます。

→ 完全な直線だと振動してる弦がフレットに当たってビビる(=音詰まりやバズの原因)

ネックが完全にまっすぐだと「弦高を下げられない」

弦高をできるだけ低くしたいとき、ネックがほんの少し順反りしていると、

- ローフレット(1〜5Fくらい)は低めの弦高

- ハイフレット(12F以降)は振動スペースが確保されて

弾きやすさとビビりにくさが両立できる。

→ 適度な順反り=弦高を攻めつつ、音のクリアさも確保できる。

温度・湿度変化に耐える「遊び」を持たせるため

ギターのネックは木材なので、季節や湿度によってちょっとずつ動きます。

もともと多少順反りにしておけば、ちょっと湿度が上がったときにまっすぐを超えて逆反りに行くリスクを減らせます。

→ ほんの少し順反りにしておくほうが、長期間安定する。

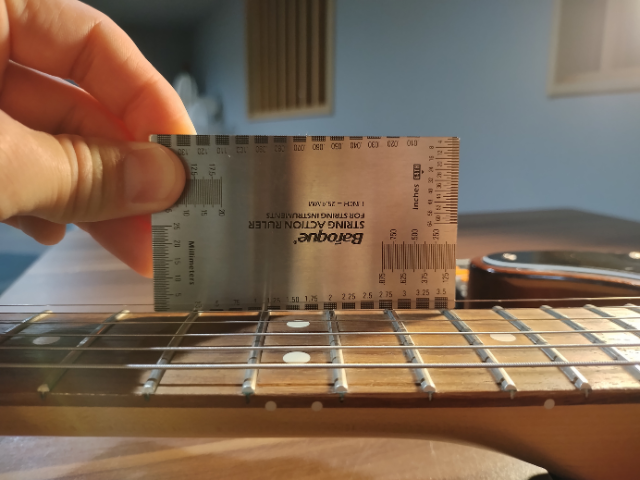

ギターネックの「理想的な順反り量」は、ローフレット(1〜2フレットあたり)を押さえた状態で、12フレットあたりの弦との隙間が約0.2mm〜0.5mmくらいが目安と言われています。

もっと具体的にいうと、

- クリーンで繊細なプレイ(ジャズやアルペジオ重視)なら、0.2〜0.3mmくらいのごくわずかな隙間。

- 少し力強いストロークやロック系などなら、0.3〜0.5mmくらい取っておくと安心。

測るときは、

- 1フレットと最終フレット(22Fや24F)を同時に押さえて、

- 6弦(太いほう)をチェック。

- 中間地点(大体12フレット前後)で隙間を見る、って感じです。

こちらで詳しく解説してます

【DIYリペア】ストレートエッジでギターネック反り調節、道具は可能性だ。

ちなみに、この「隙間」を感じ取るためには0.3mm厚のシクネスゲージ(厚みゲージ)があると超便利です。

動きやすいネックは適宜調整、それプラス

自分のギターのネック特徴がわかると、ネックの反りをコントロールできるようになります。

そのためには、ネックの状態は適宜把握できるよなツールでストレートエッジを持っていると便利です。

ストレートエッジネックは、ネックの反りを一瞬で把握する道具です。

差金などの大工道具でも代用できる

ストレートエッジの今回ネック診断

ストレートエッジはネックに乗せるだけでネックの反りを確認できるスグレモノです。

よく、ネックを上から見たり横から見たりして、反りを確認している方を見かけますが・・・

そんなんでわかるの?なんて思ったりします。

素人が正確にネックの状態を知るためにも、道具は使用した方がよい、これが私の持論になります。

ギターを複数本所有しているかたは、おすすめツールですよ。

ネックの反りをコントロール

この個体でいうと、弦を緩めておくと、逆反りになりがちですので、あまりに順反りがひどくなれば弦を緩めて保管してネックのバランスをとることも可能です。

とはいえ、こうもネックが動く個体は神経をつかいます。

捩れたりしないように、緩めたり、でネックに負担がかかる

空調をいれたりして、温度や湿度が変化すればネックの状態は相対して変化します。

年間通して一定の空気環境にしておくことは、ギターだけのために不可能です。

だから他にできる領域といったら、ギターの置き方になります。

ギターは吊るして保管する

ネックは木でできている性質上、個体差があり、反るのはしょうがない。

それを予防するためにギターを吊るし、なるべく重力が垂直にかかるようにするのが簡単にできる領域かなと思います。

壁に立てかけたり、ギタースタンドはネックに対して力が横から加わるので、この方法よりも、吊るし下げの方がマシな保管方法ではないかと考えます。

まとめ

順反りするから=良くないではない、ネックの反りはうまく付き合っていくものです。

だからこそ、保管方法や日々のネックの点検など、できそうな領域をやっていくことが重要かなと思います。

個人的には、弦を緩めて保管して逆反りしてしまうよりも、どうせ反るなら順反りの方がタチが良いと思っています。

そもそも逆反りした場合トラスロッドで修正できないケースもありますので。

あくまで個人的に

いずれにしろ放置ってのは楽器にとっては良くないなっておもいます。

管理できないなら思い切って売却するのも良い選択かと思います。

コメント