ずっとレスポールのモコモコサウンドが気になっていました。

レスポールで「ジャリっ」てサウンドを聞くたびに、俺のレスポールと違う・・・って感じていて。

いつか改善したいと思っていました。

レッドツェッペリンのギターサウンドはレスポールとは思えず、「現行と何が違うのか?」「今の自分に簡単に改善できそうなことは何か?」

考えた結果、

配線方法でアースの処理がモコモコサウンドの一因ではないかと、

端的にいうと、ポッドを乗っけているプレート配線が原因では?と、

それなら自分にも撤去できると思い実践しました。

作業前と作業の音源も用意しました、ぜひ比較してください。

この記事では以下の内容を解説しています。

- 音比較

- 施工方法

- アース線の音への

- ビンテージ配線おすすめ材料

【結論】レスポールの配線プレートを撤去だけで音はあまり変化しない

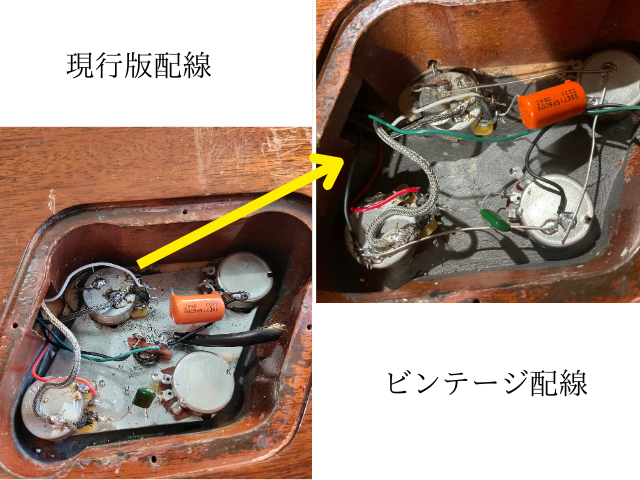

ビンテージレスポールと現行レスポールの違いですが、パッと見すぐに気づくことは、金属プレートの有無です。

このプレートですが、「アースを落とす目的」と、おそらく「工業での配線作業の効率化」に採用されたものだと思います。

60、70年代にこのプレートはありません。

プレート撤去は比較的簡単かと思いますので、音がテレキャスターみたいな音に近づき劇的に変わることを期待してやってみたいと思います。

だったらテレキャス弾けよって感じですが・・・

ここではプレート撤去した姿をビンテージ配線と呼びます。

ビンテージという名称ですが、正式には?というか、確たる定義がないのではないかと・・・

ややこしいので今回は「現行配線」「ビンテージ配線」と名称分けします。

早速音が変わったのか結論からお伝えします。

【結論】配線を変えて音は変わる?

今回は、5例用意しました。

上が現行配線、下がビンテージ配線です。

いかがでしたでしょうか?

「変化がわからない」そう感じるのは私だけでしょうか?

プレート撤去だけでは変化しない、リード線などもこだわることでパッとわかる変化が生まれるのかな、と感じました。

素材にお金をかけないとかな・・・

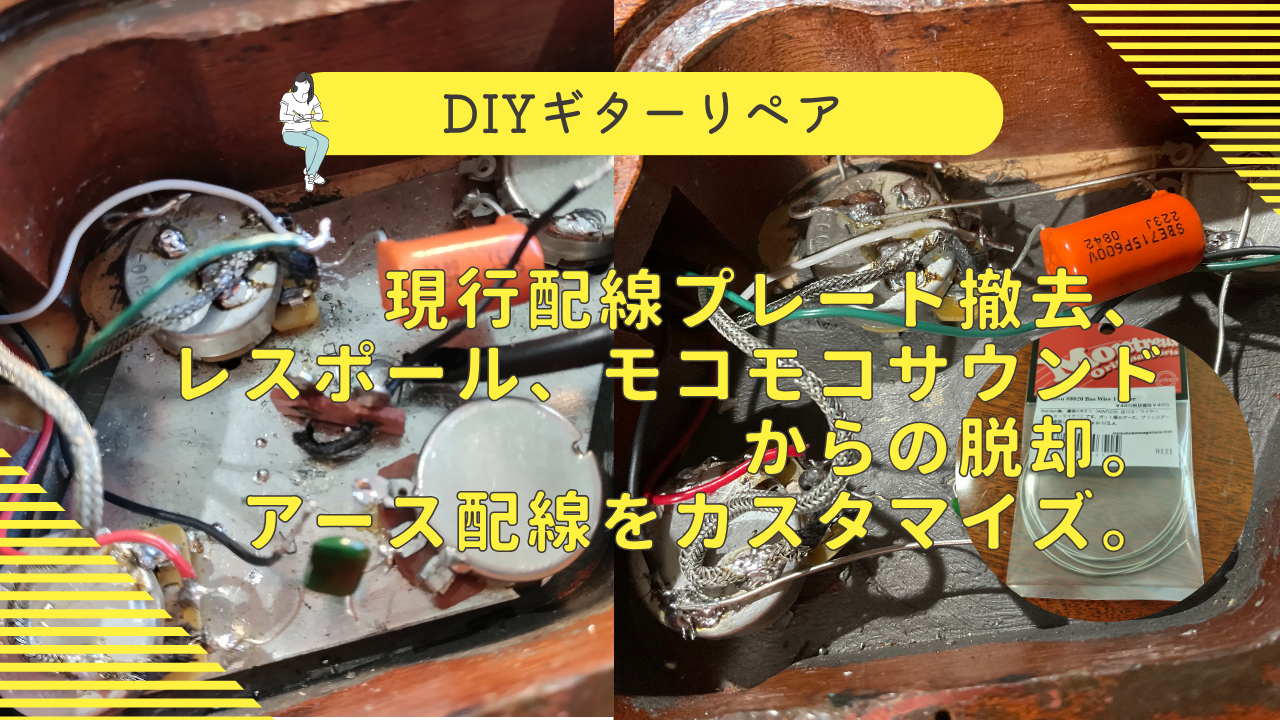

ここからは、プレート撤去の手順とアース処理の解説です。

レスポール、ビンテージ配線でプレート撤去方法

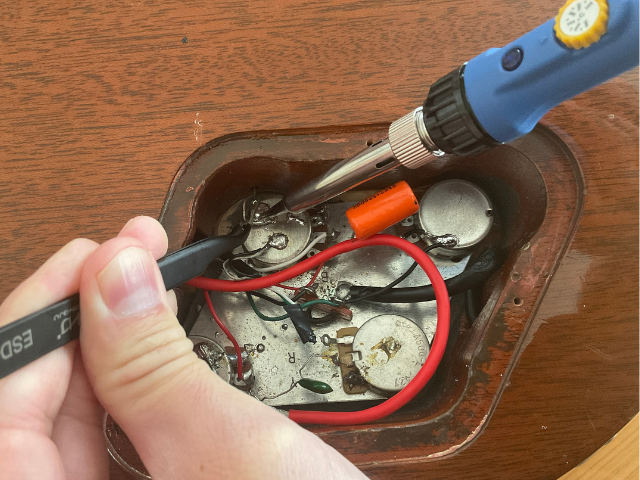

このカスタマイズには、当然ですがハンダごてが必要になります。

今回はコントロールキャビネット内で全て作業をしていますが、結構狭いです。

初めての方であれば、一旦全部パーツをバラしてキャビネット外で組み立てたほうが安全で効率的かもしれません。

アース線の組み立てが面倒だ

必要な道具は以下の通りです。

- ハンダごて

- クリーナー

- 音響用ハンダ

- ハンダ吸い取り機(あれば便利)

- ピンセット

- ラジオペンチ

- アース線

- リード線

- ドライバー

- プライヤーなど(ナット外しよう)

プレート撤去、解体作業

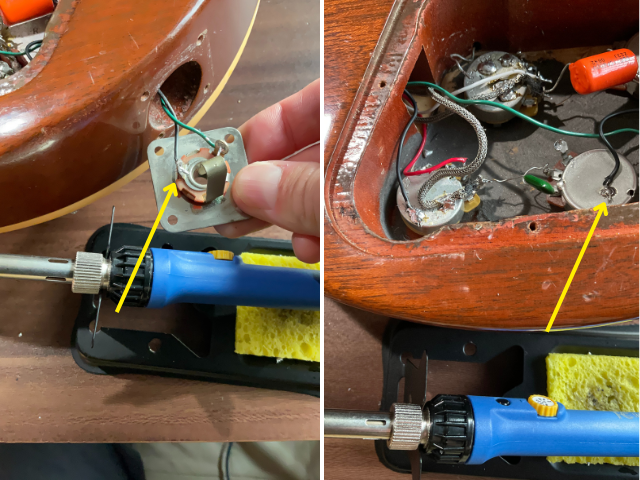

まずは、弦アースを外します。

弦アースはブリッジにつながっている太いアース線です、硬いのでペンチで引っ張りながら、ハンダを当てると外れます。

ハンダごての温度は370°で作業できます

中継パーツの配線を撤去します、4箇所のハンダ作業です。

既存ハンダを溶かしてピンセットで引き抜く

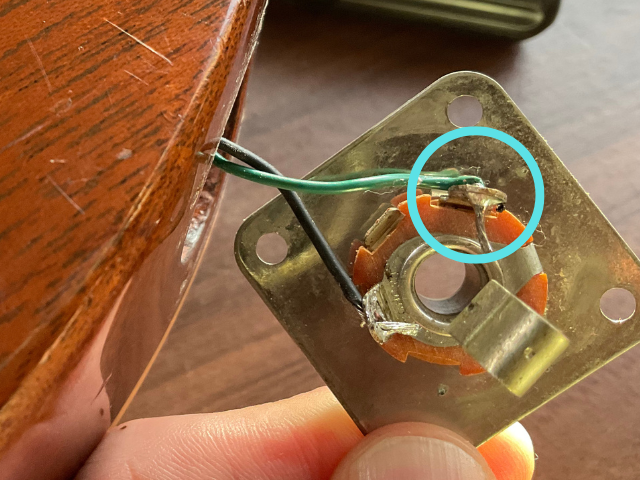

プラグジャックの配線を撤去します。

これでプレートが外せます。

ポッドとプレートを接続しているナットを外しプレート撤去完了。

この工具

アーチ型のボディのナット外しに重宝します

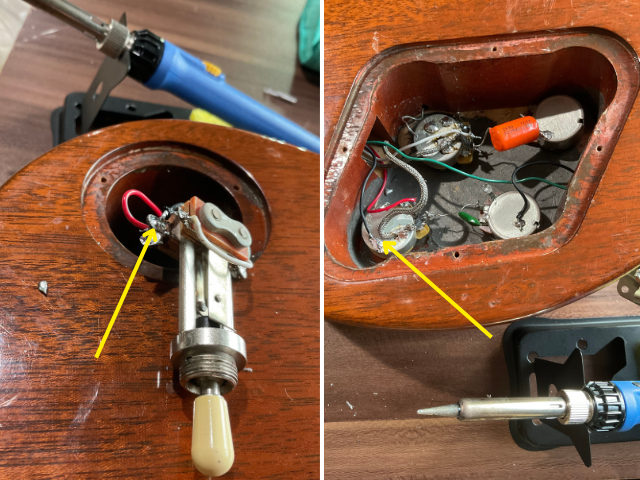

スイッチのリード配線を撤去します。

ハンダを溶かしてピンセットで引っ張る。

ここまでが撤去作業の流れです。

ここまでは溶かして引っ張るだけです

レスポールビンテージ配線、復旧作業

配線方法はいくつもあるようですし、使用する素材でもかわります。

例えば、スイッチからジャックまでをシールド線(画像にある網網線)を使用するときは、配線方法がかわります。

ここではベルデンのリード線(普通のビニール線)を使用しています。

パーツは全てアース線で繋ぎ、ブリッジとジャックに落とします。

ホット線をつなぐ

スイッチのホット側にリード線(配線材)をつける。

この配線はそのままプラグジャックに行きます。

端子が2枚になっているのがホット

ジャックへ丸印箇所がホットになります。

ホットはホットに繋ぎますよ。

アース線の設置

スイッチの残り一つの端子がアースになります。

アースはポッドの背中に落とします。

アースポッドが接続されていないと、ノイズどころか、音がほとんど出ません。

アース線は基本的にポッドのリアボリュームポッドの背中・・・という基本があります。

では違うポッドの背中に接続したらどうなるかこちらで検証しました、→レスポールアース線の基本 、初心者向けアース配線ガイド

今回はリアボリュームではないポッド背中を選択しています。

どこに設置すればよいか迷った時はリアボリュームの背中です。

BELDEN 8503 フックアップワイヤーを使用しています。

黄色矢印がアース線箇所です。

ジャックとポッドにアース線を接続します。

今回は一番近いポッドに接続しましたが、「どのポッドのどの部分が良いのか?」または、

「弦アースと一緒の方が良いのか?」」

どれがベストか?よくわかりませんね。

ここからは、ポッド同士をアースで繋ぐ作業になります。

2000円ハンダごてセットはギターリペア初心者におすすめ?温度調節機能付きLesimoll はんだごてセットレビュー

アース線を設置

ポッド同士のアース線は評判の良いベルデンを使用。

太さもあり、ハンダの乗りもよいため、使いやす商品でした。

アース線は以下のようにポッドの背中にコの字型に設置します。

早速、ポッドからポッドまでの長さを採寸してアース線を切り出します。

設置するポッド部分にマーカーで印をすると、予備ハンダのとき便利です。

予備ハンダをします、ポッドの背中にアースを取り付ける位置にハンダを流します。

結構狭い。ピンセットは必須

ハンダごてで他の配線を焼かないようにね

予備ハンダを溶かしアース線を取り付けます。ピンセットかペンチでポッドに押し付けるように固定します。

予備ハンダとは接続箇所に事前にハンダを盛っておくことです。

配線などの素材を取り付けるとき予備ハンダを溶かし素材を置きます。

その辺りはコチラで詳しく解説しています→【初めて歓迎、徹底解説】ギターポッド交換方法と修理にベストなハンダこてとは?

作業が簡単になる大事な工程

ベルデンのアース線はハンダのノリがよいので、作業しやすいです。

作業のネックは、ただただ狭いことだけ。

最後に弦アースを取り付け、その他パーツを固定して作業終了になります。

ここからは、アース線が音にどのように影響するのか?解説します。

シールド、アース処理の音への影響

今回の配線でノイズが少し増えた印象です、キャビネット内に導電塗料や配線をリード線ではなくシールド線(網網のやつ)にするなどしたほうがよさそうです。

とはいえ、やりすぎると「そもそもの目的」から外れていくかもしれませんね。

ここではシールド、アース処理が音にどのように作用するのかをまとめました。

シールド線の影響

現在のレスポールでは、ノイズ対策のためにシールド線が使用されることが一般的です。

シールド線とは、画像のように中心ワイヤーを囲むように金属の皮膜がある配線材のことです。

ピックアップの配線で金属の網網線がシールド線

シールド線は外部ノイズを遮断する役割を果たしますが、同時に高周波成分(特に倍音成分)を吸収しやすいため、音の抜けに影響があります。

特に、ビンテージギターのようなオープンで広がるサウンドを求める場合、シールドなしの単線配線のほうが自然な音だとされています。

そもそもアースとは?

アース処理(グラウンド処理)は、ギター内部の電気的なノイズを減らし、音をクリアにするために行われます。

エレキギターはノイズを集めるアンテナ、だからアース処理がいる

ノイズ対策だけではなく、適切に設置しないと音がでません。

過剰なアース処理の問題点

ギター内部でアース線が増えすぎると、電気の流れが複雑になり、本来の信号がスムーズに伝わらなくなることが起こります。

シンプルな水道管のほうが水がスムーズに流れるのと同じ。

- アースループとは、「アースの経路が複数できてしまう、回路内で不要な電流が流れる状態」です。

- これにより信号の一部が打ち消されたり、ノイズが増えたりすることがあります。

2つの扇風機を向かい合わせにすると、風がぶつかる

正しいアース処理のポイント

- 必要最低限のアース接続をする(不要な追加アースをしない)

- アースフローをシンプルに(一本の明確な経路を作る)

- シールド線を適切に使う(音抜けを無視しない範囲で騒音対策をする)

現行配線とビンテージ配線との音の違いとおすすめ材料

最後にビンテージ配線ですが、

ビンテージ配線では、適度なアース処理とシールドなしの単線を使用することで、ピックアップの出力信号をよりストレートに伝える設計になっています。

これにより、

- 倍音成分が豊かになり、音抜けが向上

- ダイナミクスが広がり、ピッキングのニュアンスがより明確に反映されるよう

な特徴が得られます。

今回音の違いがハッキリしなかった要因に「配線などにこだわらなかった」。

このことが原因かと思いますので、せっかくカスタマイズするなら、

レスポールのビンテージ配線に使用する、おすすめの素材を紹介します。

1. ワイヤー(配線材)

ビンテージ配線では布被覆ワイヤーを使用しています。

見た目も良いね

2. キャパシター(コンデンサー)

ビンテージ・レスポールの音色を再現するために、以下のようなオイルコンデンサーが好まれます。

- スプラーグ「ブラックビューティー」 0.022μF(高価・ヴィンテージ)

- Sprague “Bumblebee” 0.022μF(オリジナルは高価、リイシュー版あり)

- ジュピター ヴィンテージトーン 0.022μFサウンド近い(現代のオイルコンでビンテージサウンドに近い)

- Orange Drop 715P/716P 0.022μF(安くて良質な定番)

3. ポット(それでも抵抗)

レスポールのビンテージ回路では500kΩのオーディオテーパーポットが標準です。

- CTS 500kΩ オーディオテーパーポテンショメータ(定番・品質安定)

- Bourns 500kΩ オーディオテーパーポテンショメータ(参考な操作感)

- Gibson Custom Shop Historic Spec 500kΩ(リイシュー向け)

ポッドで音は変わります→ギターポッドで音変わる?CTSとYibuy音比較”あなたに聞き分けれる?”格安ポッドって悪い?

4. トグルスイッチ

- Switchcraft 3-way トグルスイッチ(ビンテージ同様の高品質)

- ノイズが少なく、耐久性が高い。

- オリジナルのギブソンにも採用されている。

5.ジャック(出力端子)

- Switchcraft 1/4″ Mono Jack(定番・ビンテージ系ギターに最適)

6. ハンダ(半田)

- Kester 44 ロジン入りはんだ(60/40 Sn/Pb)

- 鉛入りのものがヴィンテージの雰囲気に近く、作業しやすい。

- 鉛フリーならKester 275 No-Cleanなどが使いやすい。

オリジナルのビンテージトーンを求めるなら、

プッシュバックワイヤー + オイルコンデンサーー+ CTSポット + Switchcraft スイッチ&ジャックが王道

まとめ

今回はあくまでもプレートの撤去ということで作業しました、さらに配線材をこだわったりすることで劇的に音は変化するかもしれませんよね。

可能性はあるよね。

結構お金がかかるね・・・

シールド線や過剰なアース処理は、ノイズ対策には有効です。

しかし、音の抜けや倍音成分に影響を与える可能性があるため、ビンテージ配線を採用することで、よりオープンでダイナミックなサウンドを実現できる場合があります。

安く劇的に音を変えたいなら、ピックアップを変えた方が良いかもしれません。

ハンダ付けができれば簡単に交換できます。

コメント