所有していたストラトキャスターのネックが、ついにトラスロッドの限界を超えてしまい、寿命を迎えました。

「せっかくだからDIYで交換してみよう!」と思い、格安のギターネックを購入して取り付け作業にチャレンジ。

ところが結果は――見事に失敗…。

この記事は、

- ネック交換するなら気をつけること

- 4点度目への施工方法

- 必要な工具

- トラブルがあった時の対処

以上をお伝えします。

使用した格安ネックはコチラ→ストラト用、格安交換用ギターネックは使える?6000円のBtcFu ネック ギターをレビュー

自分でネック交換、3点止めネックの厄介さ

私のストラトは3点止めネックでした。70年代ストラトの特徴的な仕様で、上の2本は木ネジ、もう1本はボルト。

そのボルトは「マイクロティルト」と呼ばれる金属ディスクに突き当たり、ネック角度を微調整できる構造になっています。

一見便利ですが、このマイクロティルトがあるせいで、通常の4点止めに比べて施工が難しいのが現実です。トリマーでザグリ加工を入れたり、位置合わせがシビアだったりと、素人DIYにはなかなかハードルが高い構造です。

私は結局それを避け、無理やり4点止めに改造する道を選びました。

失敗の原因 ― 下穴をあけなかった

致命的な失敗は、下穴を開けなかったことです。

「ボディは柔らかい木材だから、ネック側もそのままいけるだろう」と安易に判断して省略。そのままネジをねじ込んだ結果、摩擦に耐えられず、ネジの頭が2本とも折れるという大失敗…。

これは完全に私の油断で、DIYの才能がないというよりも、基本をサボったことが原因でした。

自分でネック交換、どう施工すべきだったのか?

ネックとボディの墨出しまでは、好調だったのですが・・・

ボディに下穴をあけてから、失敗が始まりました・・・

ここでは、自分でネック交換するときに成功するポイントを解説します

① ネックとボディの位置合わせ

- ネックをポケットに差し込み、クランプで仮固定。

- 1弦と6弦を軽く張り、センターが正しく出ているか確認。

👉 この工程を飛ばすと、完成後に弦が外へ寄ってしまう恐れがあります。

② 下穴は必ず開ける(径の目安)

木ネジを打つときに一番大事なのが「下穴加工」です。

- 軟らかい木材(アルダー・バスウッド) → ネジ外径より 1〜1.5mm 小さい径

- 硬い木材(メイプル・ローズ系) → ネジ外径より 0.5〜1mm 小さい径

👉 例えば、直径4mmの木ネジなら

- 軟材:2.5〜3.0mm

- 硬材:3.0〜3.5mm

さらに、ネジを打ち込む前に石鹸やロウを軽く塗ると摩擦が減り、折れるリスクを大幅に減らせます。

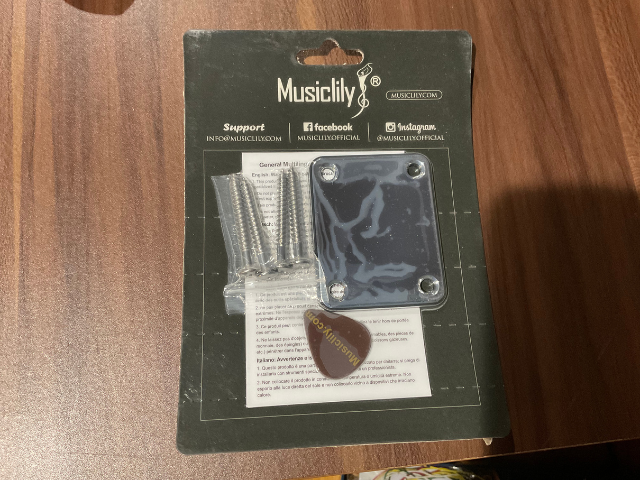

③ ネックプレートは本当に必要か?

実際に作業して感じたのが、マイクロティルトとネジが干渉してしまう問題。

70年代の3点止め構造は「マイクロティルトで角度調整 → ネックプレートで受ける」設計ですが、4点止めに改造する場合はむしろプレートなしで直接ネジ止めしたほうが合理的ではないか?と考えています。

- ネックプレートを使わないことで、マイクロティルトの干渉がなくなる

- 直接ネジ止めでも十分強度は確保できる(むしろ隙間が減る)

つまり「70年代仕様を中途半端に引き継ぐより、割り切ってプレートレスで施工したほうが良い」のでは?と反省しました。

④ 仕上げ確認

- 弦を張ってセンター確認

- ネックジョイントに隙間がないか確認

- オクターブ調整・弦高をざっくり合わせる

この流れでやれば、失敗リスクはかなり減らせたと思います。

ネック交換DIYに必要な工具リスト

- ドリル(必須。径2.5〜3.5mm程度のビットを用意)

- クランプ(ネックとボディを仮止めするため)

- プラスドライバー(ネック用ネジに合ったサイズ)

- 下穴ゲージ or ネジ径ゲージ(下穴径を確認するため)

- ロウソク or 固形石鹸(ネジの潤滑用)

- 細ノコギリ or ネジ抜き工具(万が一ネジが折れた時の救済)

- メジャー・直尺(1弦と6弦の位置を出すときに使用)

これだけあれば、DIYでのネック交換作業は十分に対応できます。

ネジが折れてしまったときのリカバリー方法

「万が一」に備えて、ネジ折れした場合の対処法も知っておくと安心です。

- 細いピンバイス or 千枚通しでほじる

折れたネジの周囲を少しずつ崩して、金属の端を見えるようにする。

ラジオペンチやピンセットでつまんで引き抜く。

👉 木材は削れてしまうが、最終的に埋め木で修正すればOK。

2. ネジの周りごとダボ抜きする

ネジより少し太いドリルで、折れたネジごと穴を広げる。

残った穴に丸棒(ダボ)をボンドで埋めて、乾燥後に新しい下穴を開ける。

👉 見た目はやや修正痕が残るが、強度的には一番確実。

👉 ストラップピンやブリッジのビス穴など負荷の大きい部分でよく使う方法。

ダボをアマゾンで見てみる。

3. どうしても抜けない場合 → 埋め殺す

折れたネジはそのままにして、横に新しい穴をあけ直す。

強度的に問題なければ実用上はこれで済むこともある。

折れたネジを無理に掘り出そうとすると、

かえって木材を傷めるので「抜く」か「避ける」かの判断が大事です。

まとめ

今回のDIY失敗から学んだことは、

- 下穴は必ず、ネジ径に合わせて適正サイズで開ける

- ネックプレートにこだわらず、構造を見直す柔軟さも必要

- 仮組み・センター確認を怠らないこと

- もしネジが折れても、救済策はいくらでもある

この4つです。

ストラトの3点止めは厄介ですが、発想を切り替えれば4点止め化も不可能ではありません。

次に挑戦するなら、もっとシンプルに、丁寧に進めていこうと思います。

コメント