レスポールの配線は年代やメーカーで違うため、正解がわかりません。

知識がない方にとって、どの配線を参考にすればよいか「わかったようでわかりませんよね。」

迷った時は基本の配線方法を選択したいのですが、その基本がわかりません。

アース処理に迷っていて結構調べたのですが、細かく言語化されていないような気がします。

私のレスポールは、トグルスイッチ配線が断線したまま数年間放置した結果、元の状態を忘れてしまいました。

で、アース線どこに配線したら良いの?って感じでした。

アース配線の基本は、

電気関係やリペアマンであれば当たり前に知っていることかもしれませんが、DIYでリペアをしようと思っている人は案外知らないのではないかと思います。

情報がないのにどうやって調べたのか?というと、AIで調べた内容をもとに、それが正しいか検証をしました。

ここでお伝えするのはAIいわくレスポールのアース線配線の基本です。

この記事では、

- アース配線の違いによる、ノイズと音の比較

- レスポールのアース配線基準方法

- アース線の役割

以上について書いた記事です。

検証した音源もあります。

結局のところ良い悪いは耳で判断するしかない

その判断基準も人それぞれ違うわけです

レスポールのアース処理の基本は本当か?

早速結論からです。

ジャックアースとトグルスイッチアースは、リアボリュームの背中にまとめるのがベストです。

基本的にアース線は全てリア側のボリュームポッドに落とします。

レスポールの電気信号はピックアップ→ボリューム→トーン→ジャック・アンプという順番で流れます。

順番の早い段階でアースに落とすのが正解です。

早速この「基本配線」とそうではない「異端配線」のノイズと音を比較しましょう。

異端配線と基本配線

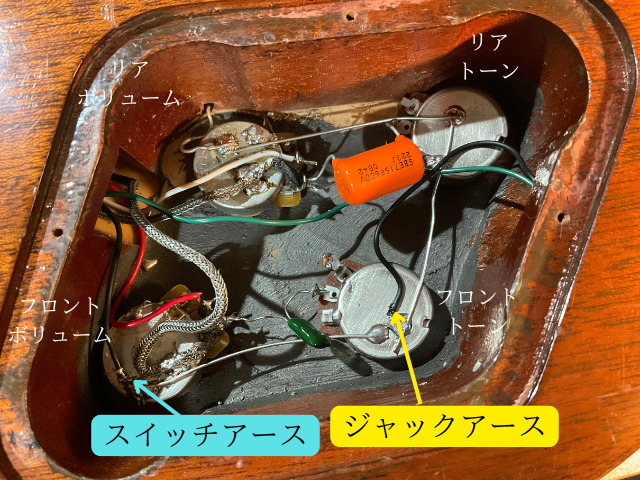

上記画像は、基本から外れたレスポール配線です。

異端配線と呼びます

- ジャックアースがフロントトーンポッド背中

- スイッチアースがフロントボリュームポッド背中

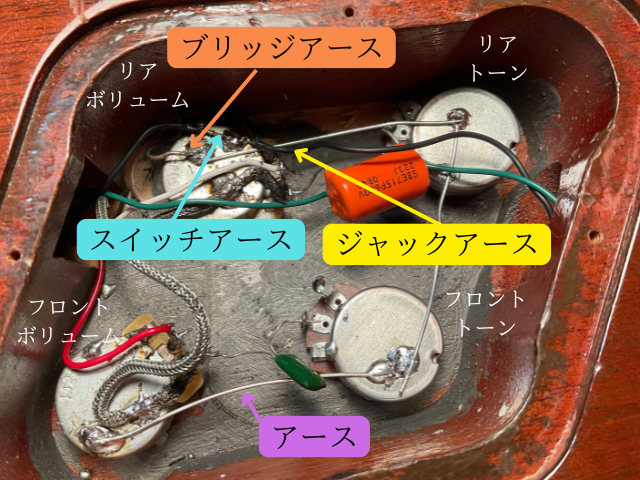

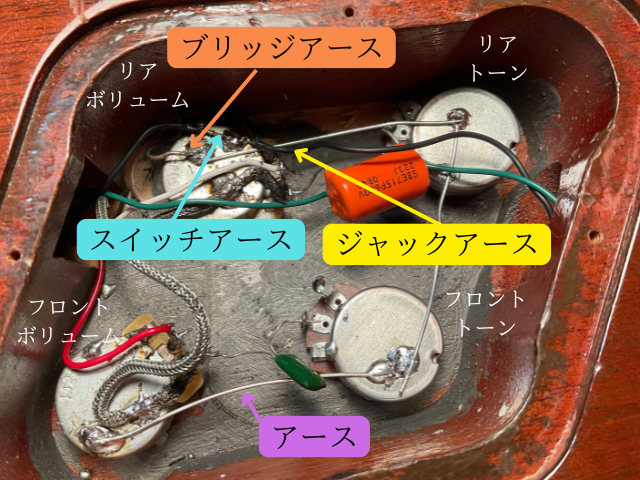

下の画像はアースの基本通り、

アース線は全てリア側のボリュームポッドに落とします。

基本配線と呼びます。

音比較

異端配線と基本配線のノイズと音比較になります。

枠線の上が異端配線で下が基本配線になります。

異端配線の方がノイズが少ない

あれあれ・・・

異端配線の、アースをトーンポッド背中に繋いでいた方が明るく「くっきりした音」の気がします。

ノイズは、異端配線の方が少ないですね。

混雑しているポッド背中にアースは落とさない方が良いってことはあるらしいですし、トーンポッドに配線しているメーカーも存在するようです。

ノイズが気になるなら配線方法を変えることもありってことですね。

う〜ん・・・

基本はリアピックアップに全てのアースを落とす、ということです。

レスポール、アース処理の基本

ここからは、アース配線のあれこれを解説していきます。

アースは、なぜボリュームポッドの背中?

基本のアース配線はボリュームポット

ボリュームポットの背面にすべてのアースを落とすことこれにより、アース線の経路が最短になり、ノイズを減らすことができます。

- ジャックのアース線やスイッチのアース線も、ボリュームポットの背面に接続します。

- ブリッジアース(弦アース)も同様に、ボリュームポットの背面に接続することで、回路全体が安定します。

トーンポットへのアース接続は良い?

先ほどの比較でアースをトーンポッドに落としている例を紹介しました。

トーンポットの背面にアースを接続するのは基本的には避けるべきとされています。

なぜなら、トーンポットは信号の調整を行うポットであり、アースが不安定になると、その影響を受ける可能性があるからです。

スイッチのアースはどこに接続するべきか?

繰り返しになりますが、トグルスイッチから出るアース線は、ボリュームポットの背面に接続します。

スイッチのアース経路が短くなり、不要なノイズが発生しません。

確かにトーンポッドより近い

スイッチのアース線がトーンポットやフロントボリュームポットに接続されると、配線が複雑になり、アースの経路が長くなります。

これにより、ノイズが拾いやすくなるため、必ずリアボリュームポットの背面にまとめて接続しましょう。

リアボリュームポッドが一番近いってことね

ジャックのアース線

ジャックのアース線も同様に、リアボリュームポットの背面に接続します。

これによりアース、経路が短縮され、安定した接続が保たれます。

確かにジャックから一番近いのがリアボリューム

ブリッジアースの接続

ブリッジアース(アース弦)は、リアボリュームポットの背面に接続するのが最も一般的です。

弦がアースになっていないと、手に接触していないときにノイズが発生することがあります。

余計な配線をしない

アース配線を行う際、重要なのは余計な配線を忘れることです。 慎重に配線を長く引き回したり、複雑に接続すると、次のような問題が発生することがあります。

- ノイズの増加: 長いアース配線が、周囲の電磁波を拾いやすくなり、ノイズの原因になります。

- グラウンドループ: しっかりと複数のアース接続を行うと、アースループ(グラウンドループ)を控えて、恐れ入りますがございます。

すべてのアースは、最低限シンプルに、1カ所にまとめることを心がけましょう。

配線作業の注意点

配線作業を行う際には、いくつかのポイントに気をつける必要があります。

- ハンダ付けは正しく;ハンダがしっかりと接続されていないと、接触不良を起こす可能性があります。適切な温度でハンダを使い、確実に接続を行いましょう。

- 熱をかけすぎない;ポットやパーツに過剰に熱をかけないように注意します。過度の熱でパーツが被害を受けることがあります。

温度調節機能のハンダごてを使用しよう。

- 配線を整理する;配線が絡まると、短絡やノイズの原因になることがあります。配線はきれいに整理し、必要な場所で正しく接続します。

そもそもアース配線とは?

アース配線とは、ギター内部で電気的に「床」または「グラウンド」として機能する回路の一部です。

これにより、信号の流れを安定させ、不要なノイズを除去することができます。

エレキギター、レスポールのようなギターにおいては、アースは非常に重要な役割を果たします。

正しいアース配線を行うことで、ノイズが減り、クリーンで安定した音を得ることができます。

レスポールは配線が長いからね。

アース配線の役割

ギター内部のアース配線は、次のような役割を果たします。

- ノイズの除去: ギターのピックアップや配線から発生する電磁波や外部ノイズを逃します。

- 信号の安定化:信号を安定的に伝達できます

- グラウンドループの防止: 配線の経路を短くすることで、アース線の接続によるグラウンドループを阻止します。不要なアースのループができると「ブーン」というハムノイズの原因になる。

レスポールのアース線配線構成

レスポールのギターには、アースの種類が複数あります。

これらを正しく接続することで、ノイズを最小限にすることができます。

- ジャックのアース端子

- スイッチのアース端子

- ブリッジアース(アース弦)

- ポット(ボリュームポット、トーンポット)

これらの各アース配線を正しく接続し、検証することが、ノイズを予防するための鍵となります。

まとめ

ノイズが気になる、または配線方法がわからない、というかたへ向けて記事を書きました。

あくまでも基本なので、これで満足いく結果がでなければ、ここから配線を変えてみることをおすすめします。

異端配線の方がノイズが少なかったからね

最後に、最適なレスポールのアース配線方法をまとめます。

- ジャックアース、スイッチアース、ブリッジアースは、すべてリアボリュームポットの背面に接続します。

- アース配線は、最短経路で接続し、複雑な配線を避けます。

- トーンポットの背面にはアースを接続しないように、ノイズが軽減するように配線します。

【参考資料】サブスクで読める!ギター配線おすすめ本ランキング

ギターの修理や配線についてもっと深く学びたい方に向けて、Kindle Unlimited(月額980円・30日間無料体験あり)で読める本や雑誌をピックアップしました。

紙の本を1冊買うよりもお得に学べるのが大きなメリットです。

毎月「プレイヤー」「ギターマガジン」などの専門誌も読めるので、継続的に最新情報をチェックしたい方におすすめです。

1位 『欲しかった音が出る!エレキ・ギター配線アレンジの本』

- ストラト、レスポール、テレキャスターなど代表的なモデルの配線アレンジを14パターン収録。

- 写真付きで手順が解説されており、工具の扱い方から応用までわかりやすい。

- 配線改造を実際に試したい人に最適。

自分好みのサウンドを作るための第一歩におすすめ!

2位 『回路図で音を読み解く! ギター・エフェクターとアンプの秘密がわかる本』

- 抵抗、コンデンサ、トランジスタなど電子パーツの働きを丁寧に解説。

- 回路図を読みながら、ギター配線やエフェクター、アンプの仕組みを理解できる。

- 「配線のしくみを基礎から勉強したい」という人にピッタリ。

仕組みを知ると“なぜ音が変わるのか”が腹落ちします!

3位 『ギターマガジン(雑誌バックナンバー)』

- プロリペアマンによる改造・配線特集や実践記事が多数掲載。

- 最新モデルのレビューや、内部構造・配線図に関する特集もあり。

- バックナンバーがまとめて読めるので、過去に見逃した記事をチェックできる。

雑誌感覚でサクッと読めるので隙間時間にも最適!

サブスクで学ぶメリット

- 月額980円で配線・リペア関連の本や雑誌が読み放題

- 「直勝」「プレイヤー」「ギターマガジン」など音楽専門誌も対象

- 1冊読めば元が取れるコスパの良さ

- バックナンバーや関連書籍も手軽にチェック可能

注意書き

- 本や雑誌が Kindle Unlimited の対象かどうかは時期によって変わります。購入・契約前に必ずAmazonのページでご確認ください。

- 雑誌の電子版は、著作権の都合でスコアなど一部コンテンツが省略されている場合があります。

サブスクをうまく活用して、配線・改造・修理の知識を効率的に身につけましょう!

コメント