ベースネックの反りは弦を張った状態でも確認する方法はありますが、「とにかく簡単にできる方法」でストレートエッジを使用する方法がおすすめです。

ストレートエッジを使用すれば、素人でも簡単にネックの状態を知ることができます。

物価高騰などでDIY志向の方が増えていると思います。

経験値ではプロには勝てません。

しかし、道具の力を借りれば、素人でも正確なリペアができると考えています。

だからこそ、ストレートエッジの使用がおすすめです。

ストレートエッジの用途はネックの調整だけにとどまりません。

フレット擦り合わせ時のフレット頂点の確認にも使用できます。

後述しますが、ネックの反りといっても様々な反りがあります。

それを把握できるのがストレートエッジ

瞬時にネックの状態を把握できる

ここからは、素人でもできるベースネックの反りの治し方を解説します。

ストレートエッジでベースネックの反り確認

今回ベースネックの調整をしようと思ったのは、そろそろ弦を交換したいと思っていたのと、演奏時ピッチが狂うような気がするという理由です。

ネックの反りが原因で「弦がビビる」や「音づまり」に悩む方だとネックの反りは深刻な問題です。

ストレートエッジは楽器に詳しくない方でも乗っけるだけでネックの状態が把握できる便利ツールだと思っています。

ストレートエッジを使用してネック調整するメリットは

- 正確なネックの反り具合を判断できる

- フレットの浮きや不均等な減りもチェックできる

- 弦のテンションを考慮せずにチェックできる

- 微調整がしやすい

- プロのリペアマンも使用する信頼性の高い方法

ざっとこんな感じです、このメリットは記事後半で解説します。

早速ストレートレッジで調整をします。

購入を検討中の方は、レビューや評価も参考になります。

→ [Amazonのレビューをチェックする]

ストレートエッジで診断

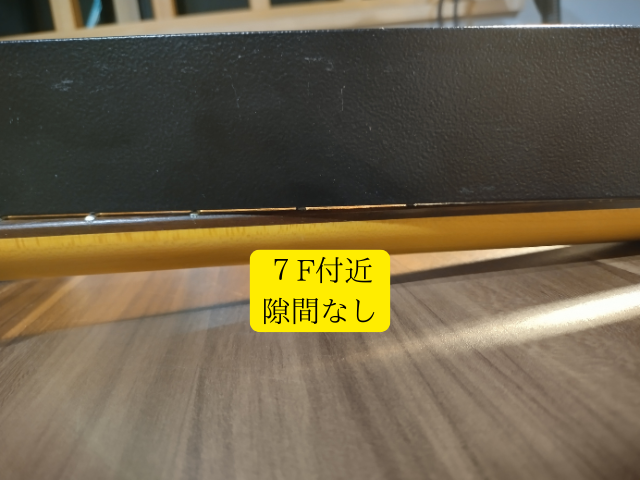

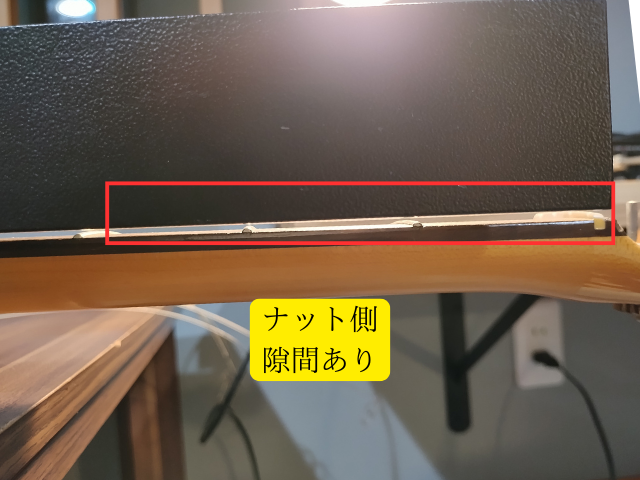

ベースですが、7F付近が盛り上がっています。

そのため、ストレートエッジをネック側に重心をおくと、ブリッジ側が浮きます。

反対にストレートエッジをブリッジ側に重心を置くとナット側に隙間ができます。

典型的な逆反りですね。

症状がわかれば処置ができますね!

反りを治したいと思います。

ネックの反り調節方法

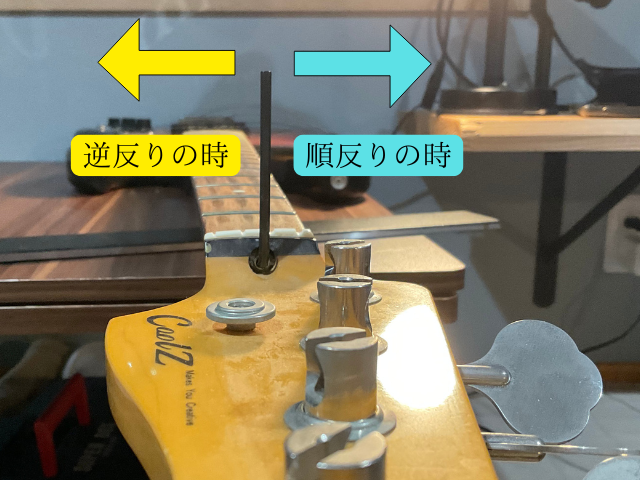

先ほどベースネックは逆反りであることがわかりました。

半時計回りにレンチを回すと逆反りが修正できます。

少し回しては、ストレートエッジで確認し、まっすぐに持っていきたいと思います。

購入を検討中の方は、レビューや評価も参考になります。

→ [Amazonのレビューをチェックする]

調節

トラスロッドですが、種類によっては逆反りの調整ができないものもあります。

このベースは初めてトラスロッドを回したのですが、逆反り調整できるトラスロッドでしたので安心しました。

トラスロッドは少し回すだけでも、ネックの状態がけっこう変わります。

少し回しては、ストレートエッジで状態を確認します。

急激に回しすぎないように!

今回は1/2周ほど回してまっすぐになりました。

反ってはいたものの、捩れはなく安心

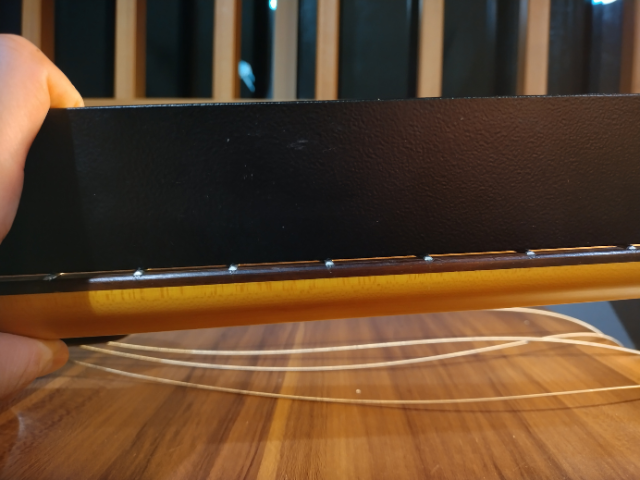

では、修正後の状態を確認します。

1弦側

1弦のナット側。

ブリッジ側

7F付近。

1弦側はまっすぐです。

本当ネックが真っ直ぐなのか?他のポジションでも確認します。

2,3弦側

ネックの中心ラインを確認します。

ここも平面がでていれば、「ほぼほぼネックは真っ直ぐである」といえそうです。

ナット側

ブリッジ側

7F付近

良好な状態ですね。

楽器が健全な状態だとなんだかホッとします。

念の為4弦側も確認します。

4弦側

ナット側

ブリッジ側

7F付近

このように、「さまざまな切り口」でネックの状態を確認できるのがストレートエッジのメリットですね。

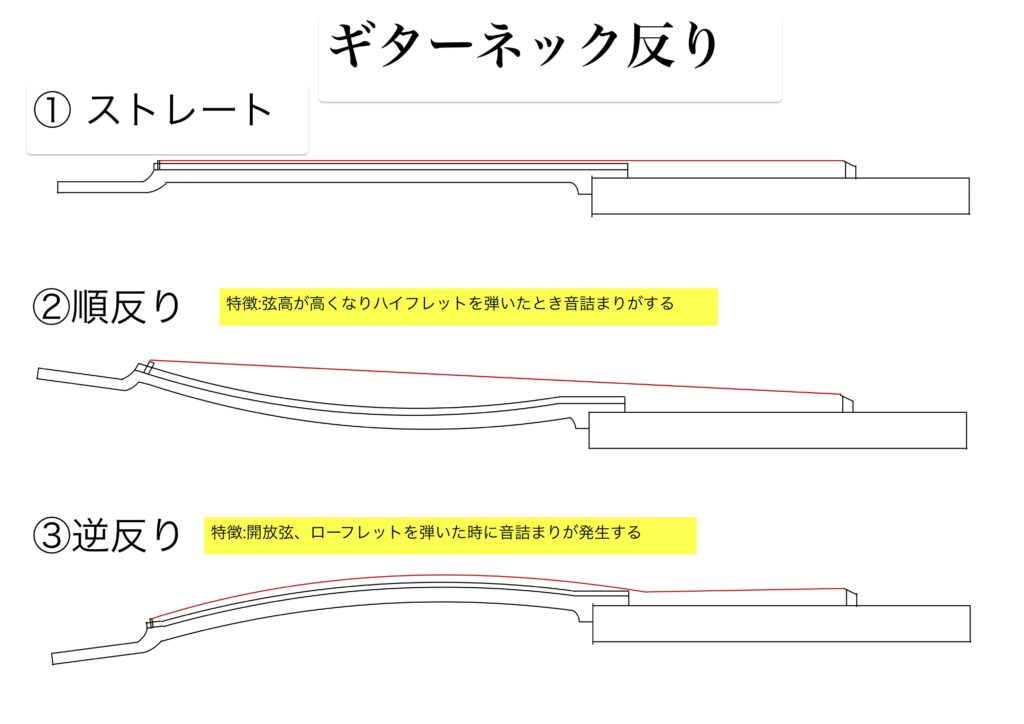

ネックの反りといっても、実は単純な「順反り」「逆反り」以外にも存在します。

以下で説明します。

購入を検討中の方は、レビューや評価も参考になります。

→ [Amazonのレビューをチェックする]

ネックの反り解説

ギターの反りには大きく分けて「順反り」「逆反り」の2種類です。

実はこれ以外にもあります。

ネック反りの種類をまとめると、以下のとおりです。

| 反りの種類 | 状態 | 症状 | 対策 |

| 順反り | ネックが前方に湾曲 | 弦高が高くなる、音詰まりなし | トラスロッド締める |

| 逆反り | ネックが後方に湾曲 | ローフレットでビビる | トラスロッド緩める |

| S字反り | 部分的に順反り&逆反り | 一部のフレットで音詰まり | ネックアイロン、すり合わせ |

| ハイ起き | 12フレット以降が持ち上がる | ハイフレットで音詰まり | すり合わせ、ネックリセット |

| ねじれ(ツイスト) | ネック全体が捻じれる | 弦高が左右で違う | すり合わせ、指板修正 |

| 波打ち | 細かく不規則に反る | 特定フレットのみビビる | すり合わせ、リフレット |

それぞれの反りは放置すると悪化することがあるので、気づいたら早めに調整するのがベストです!

弦交換の都度、確認すると良いですよ

複雑になればなるほど、専門の道具を駆使して調べるのが症状を把握する近道です。

購入を検討中の方は、レビューや評価も参考になります。

→ [Amazonのレビューをチェックする]

ストレートエッジ活用事例

ギターを複数本所有していて、ネックの状態は季節によってけっこう動きます。

そんなときストレートエッジは1本もっていると便利です。

先日ストラトキャスターの交換用ネックを買ったのですが、ストレートエッジでネックの反りを確認したら、すごい逆反りで返品しました。

ペグをつけて、ネックに穴を開けてボディに取り付けていたら返品できなかったかもしれません。

中古のギターを買う時にもストレートエッジで測定してから購入することをおすすめします。

ネックの反り調整はメンテで最初にやること

物価高騰でリペアを自分でしたい方が増えていると思います。

「フレット擦り合わせ」「弦高調節時」基本はまずネックの反りを確認することから始まります。

ここでは、ストレートエッジの活用事例になります。

通販で買ったギターネック逆反り例

先ほど書いた通販のネックの反りです。

今回紹介したベースの2,3倍は反っています。

繰り返しになりますが、トラスロッドの種類によっては、逆反りの調整が出来ないものがあります。

逆反りは順反りよりもタチが悪い気がします。

ストラト逆反り例

70年代のストラトです。

逆反りの調整ができないトラスロッドで、DIYでは救いようがない状態です。

ネックを交換するしかなさそう

テレキャスター逆反り

ナット側だけ逆反りしている状態です、ストレートエッジは複雑な反りも把握することができます。

レスポール 順反り

ナット側とブリッジ側はストレートエッジがフレットにベタでついてます。

中間に隙間があるので、順反りになります。

ロッドを少し回すだけで真っ直ぐになる

ストレートエッジ購入を検討中の方は、レビューや評価も参考になります。

→ [Amazonのレビューをチェックする]

ストレートエッジを使用するメリット

物価高騰に比例して、自分でリペアした人が増えていると感じていて、趣味の継続にリペアツールは一役買うと考えています。

ギターリペアツールが簡単に手に入る時代です。

ギターパーツにいたっては安くて良いものが手に入ります。

こういう道具はスキルを変数化すると思っていて、素人が正しい判断をするには道具が必要です。

ここではストレートエッジを使用するメリットを解説します。

正確なネックの反り具合を判断できる

- 目視で確認する方法(ネックを覗き込む)では、光の加減や角度によって錯覚が起こりやすい。

- ストレートエッジを当てることで、どの部分が順反り・逆反りしているのかが明確になる。

フレットの浮きや不均等な減りもチェックできる

- ストレートエッジが一部だけ浮いたり、ガタついたりする場合、その部分のフレットが浮いているか、削れすぎている可能性がある。

- ネックの調整だけでなく、フレットのすり合わせが必要かどうかの判断にも役立つ。

弦のテンションを考慮せずにチェックできる

- 弦を押さえた状態(1フレット+最終フレットを押さえて弦を基準に反りを確認する方法)では、弦の張力やゲージによる影響を受ける。

- ストレートエッジを使えば、弦の張力を無視してネック自体の状態を純粋にチェックできる。

微調整がしやすい

- トラスロッドを回す前後でストレートエッジを当てることで、どれくらい調整が必要かを細かく判断できる。

- 適切な調整を行うことで、過剰なトラスロッド調整を防ぎ、ネックの負担を軽減できる。

プロのリペアマンも使用する信頼性の高い方法

- 楽器店やリペア工房では、ストレートエッジを使った確認が標準的な手法。

- より正確な調整をするために、**「指板全体を均一に見るためのツール」**として活用される。

まとめ

最後にストレートエッジの使い方のコツを解説します。

- ネックに当てる。

- 隙間ができる部分を確認し、順反り・逆反りを判断。

- 中間に隙間ができる → 順反り

- 特定の場所で当たる → 逆反り、または部分的なねじれ

- 必要ならトラスロッドを調整し、再度ストレートエッジで確認。

ストレートエッジを使うことで、目視よりも正確にネックの反りを把握し、適切な調整を行えるため、安定した演奏性と適切な弦高を維持するのに役立つ。

わたしは、ネック調整を自分で行うなら必須のツールではないかとも思っています。

ストレートエッジ購入を検討中の方は、レビューや評価も参考になります。

→ [Amazonのレビューをチェックする]

コメント